Les captages de Belle eau cadeau, la Digue, la Plaine, Belle-Terre sont en passe d’être privés de périmètre de protection en raison de “la contamination durable à la chlordécone”.

Le comité de l’eau et de la biodiversité a organisé samedi 24 avril une web conférence de présentation du projet Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Le document liste les actions prioritaires à mettre en œuvre pour la période 2022-2027 en matière de politiques de l’eau en Guadeloupe. En l’état actuel du projet, le Sdage prévoit d’exclure 4 captages de la démarche de protection des captages d’eau potable. Cette ‘démarche’ identifie les captages les plus menacés par les pollutions diffuses, définit la zone de protection d’aires d’alimentation de captage et établit un programme de mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants. Mais les captages de Belle eau cadeau (eaux souterraines, source), la Digue (prise d’eau), la Plaine (source), Belle-Terre (source) sont exclus en raison de “la contamination durable à la chlordécone”. Pour les captages de Charropin (forage), Pelletan (forage), Duchassaing (forage), le projet de Sdage prévoit que la démarche de protection des alentours soit basée « sur le volontariat et la concertation » des collectivités maîtresses d’ouvrage. Autant dire qu’il y a de fortes chances de ne pas y compter.

Consultation publique

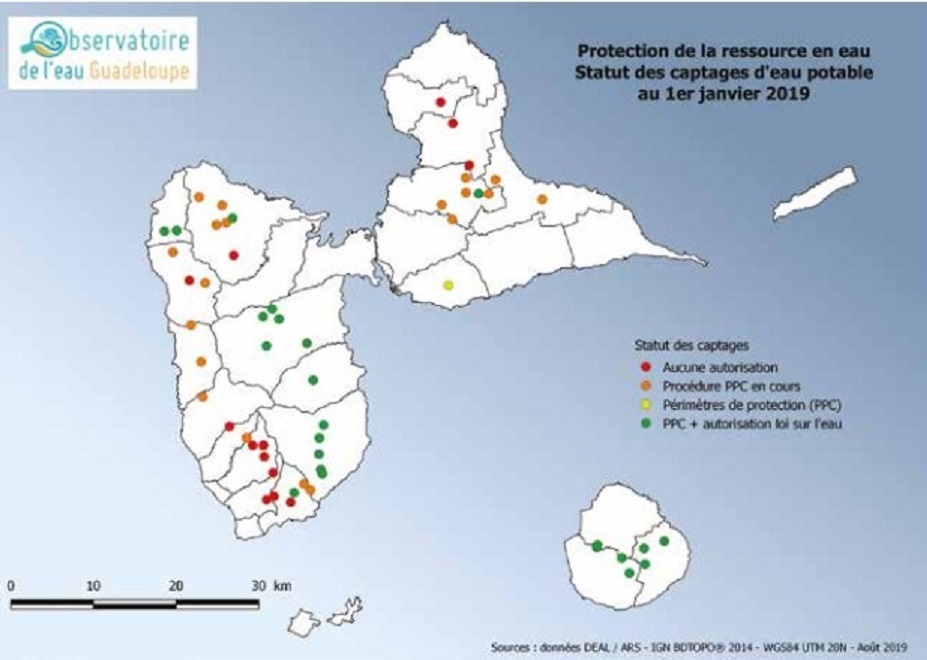

À ce jour, la Guadeloupe compte 64 points de prélèvement en eau potable. 35 ne sont pas en conformité avec les lois et doivent être régularisés. La gestion de la ressource s’en trouve perturbée à cause de dispositifs de comptage inexistants ou pas adaptés aux prélèvements. Impossible de connaître et maîtriser l’impact de ces captages sur les masses d’eau exploitées. Des mises en conformité pourraient être prescrites pour limiter leur impact sur les milieux aquatiques (débit réservé, passe à poissons et à crustacés, etc.). Le projet de Sdage prévoit aussi que conformément au Code de l’environnement, le montant de la redevance payée par l’usager pour « alimentation en eau potable » est doublé tant que le rendement des réseaux est inférieur à 85 %, si le plan d’actions de réduction des pertes sur le réseau n’est pas établi et mis en œuvre. De quoi inciter le tout-venant à s’intéresser au sujet. Le Sdage et ses annexes (162 pages au total) détaillent 5 priorités : la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ; le meilleur traitement des dispositifs d’épuration ; la préservation des milieux aquatiques ; l’amélioration de la gouvernance de l’eau. Sa révision est soumise à la consultation du public. Un questionnaire d’enquête a été mis en ligne le 15 mars et est ouvert jusqu’au 15 septembre 2021.

Cuisson des aliments

L’impact sur la santé publique n’est pas à négliger. La valeur sanitaire maximale (Vmax) de chlordécone dans l’eau destinée à la consommation humaine est fixée à 1,5 μg/L. En dessous de cette Vmax, l’eau est déclarée potable. En cas de dépassement d’un seuil de qualité fixé lui à 0,10 μg/L de chlordécone sur l’eau distribuée, l’Agence régionale de santé demande à l’exploitant une restriction d’usage de l’eau. Cette restriction concerne a minima les femmes enceintes et les jeunes enfants. Dans son bilan de la qualité de l’eau du robinet vis-à-vis des pesticides publié en 2019, le ministère de la Santé indique qu’en Guadeloupe, environ 30 000 habitants ont été concernés par des restrictions d’usages en 2018 : la concentration en chlordécone dans l’eau de 5 unités de distribution a dépassé la limite de qualité tout en restant inférieure à la Vmax. Enfin, dans son dernier avis relatif aux « valeurs sanitaires de références pour le chlordécone » publié le 11 février 2021, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) n’a pas estimé le risque pour la santé humaine de l’ingestion tout au long de la vie d’une eau contenant du chlordécone. Elle n’émet pas de recommandation d’utilisation de l’eau ni pour la boisson, ni pour la préparation des aliments, y compris la cuisson (hormis le lavage des aliments). Les responsables sanitaires attribuent à l’eau 10 % de la part de valeur toxicologique de référence (risque pour la santé) de l’exposition au chlordécone. L’Anses recommande de poursuivre les efforts pour réduire ces expositions. Elle envisage de lancer une mise à jour de l’évaluation des risques associés à l’exposition au chlordécone par voie orale. L’objectif est de préciser les niveaux d’exposition par l’alimentation, notamment en lien avec les modes de préparation et de cuisson.

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.