PRÉVISIONS

Bien que peu abordée, la prégnance de la question quant à la possibilité d’un pays à nourrir sa population est pourtant réelle. Elle devient carrément incontournable quand ce pays est presque entièrement soumis à l’importation.

La mondialisation galopante et le principe de libre-échange qui ont réglé le commerce entre les états, s’il a permis notamment par un système d’échange de compétences, de réelles avancées sociales et technologiques a, d’un autre côté, levé un certain statut du sacré en rendant tout négociable, échangeable, vendable. Les denrées alimentaires, l’agriculture, la capacité d’un pays à maintenir sa population en vie et en bonne santé grâce à la qualité de sa production alimentaire sont depuis longtemps laissées aux affres des règles d’import-export, elles-mêmes dominées par la gestion du coût. Depuis quelques années, les grandes places financières ont créé des montages qui permettent de spéculer entre autres sur les céréales, placement sûr en temps de crise, faisant par là même flamber les prix. Ces dérives, les altermondialistes ont été les premiers à les craindre et à vouloir les contenir, voyant très clairement à quel point elles pouvaient rendre des zones géographiques, qui pour des raisons naturelles, étaient limitées dans leur production et dépendantes de l’import. Or, on arrive tout de même au bout du modèle. La raison est simple. Selon les estimations des organisations internationales, après avoir dépensé 1 200 milliards de barils, en prenant comme base la consommation actuelle, il ne resterait plus que quarante années de réserves pétrolières, hors gaz de schiste et sables bitumineux. La ressource se raréfiant, les prix de cette énergie vont très certainement flamber. Un facteur crucial que la Guadeloupe qui importe la majeure partie de sa consommation ne peut ignorer. Le poste alimentation des ménages, en augmentation constante depuis quelques années risque réellement de devenir un boulet budgétaire. Dans ses conditions, il est impossible de ne pas songer à s’affranchir d’une telle contrainte, et la souveraineté alimentaire ou l’autosuffisance alimentaire sont les solutions les plus abordées lors des colloques. Le concept fonctionne déjà dans certains pays comme l’Argentine, et peut être valable à plus petite échelle. La Guadeloupe est un département au passé agricole fort, et qui possède une filière végétale en pleine construction portée par une vraie tradition alimentaire locale. Les grandes dynasties politiques chinoises ont toujours eu à cœur de respecter deux préceptes indépassables : éviter la famine et garantir la santé. Un chemin à suivre pour préparer ce jour où se nourrir deviendra un besoin inabordable…

PRÉVISIONS

» Il est indispensable de produire sur place ce que nous mangeons «

Jean Théodore : L’histoire de l’agriculture guadeloupéenne c’est l’histoire de l’agriculture coloniale. On devait produire pour l’extérieur. Il y a eu le tabac, le café, le cacao puis la canne-à-sucre. Et c‘est à cette occasion que les colons sont entrés vraiment en conflit avec les Caraïbes qui eux cultivaient ce qu’ils mangeaient. Toutefois, à côté de la canne-à-sucre il y avait une production à consommer sur place. On appela cette production cultures vivrières. C’était encore une ruse du système colonial. C’était aussi une façon de s’exempter de nourrir l’esclave à qui on faisait manger essentiellement morue et viande salée. Le système du jardin créole va donc se développer parce que cela coûte moins cher au maître. À l’abolition de l’esclavage se met en place un système tout aussi inhumain. C’est le colonat partiaire. Pour retenir les anciens esclaves comme main-d’œuvre sur la propriété, on leur loue des terres. En échange, ils travaillent. Ils doivent donner au propriétaire 50 % de la récolte et 80 % des terres doivent être plantées en canne. Il a fallu plus d’un siècle, en 1975 pour qu’on passe de 50 % à 10 % !

Le Courrier de Guadeloupe : À part ce passé douloureux quels sont les autres freins à une production agricole locale ?

Pour produire, il faut de la terre. Le mouvement paysan guadeloupéen des années soixante-dix a occupé des terres. Il fallait aux agriculteurs des terres pas seulement pour planter de la canne mais pour produire aussi des aliments que nous consommerions sur place. Des produits du pays en quelque sorte. Car la Guadeloupe a les moyens de produire en quantité et en qualité. Attention toutefois, la souveraineté alimentaire ce n’est pas se refermer sur soi. On a fait croire et on continue encore à le faire que l’agriculture se résumait à la canne et à la banane, alors que la véritable agriculture c’est d’abord la diversification. Ainsi, nous avons réussi à regrouper 74 producteurs plus une quarantaine de personnes au sein de la société d’intérêt collectif agricole de la Guadeloupe (SICAPAG). Cette SICA génère 7 000 tonnes de produits guadeloupéens, vendus en Guadeloupe. Et puis, nous disposons également des aides européennes dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement insulaire (POSEI). C’est 275 euros sur chaque tonne vendue plus une prime de 13 euros pour le transport. L’aide à l’équipement est tout aussi conséquente. Depuis 1994 nous pouvons bénéficier de 64 % à 75 % de subventions sur le prix des outils ou machines. Aujourd’hui, nous sommes dans la bonne direction. Il faut juste produire plus, mieux et en qualité meilleure.

Quels sont les produits phares de l’agriculture guadeloupéenne ?

Nous produisons une tomate excellente. Nous en vendons beaucoup en Martinique. Mais nous avons constaté aussi que des importateurs font venir des tomates de Saint-Domingue, il faudra prendre des dispositions pour enrayer cette concurrence déloyale. Nous avons demandé audience à la préfète à ce sujet. Nous voulons lui expliquer que les ignames qui viennent des pays d’Amérique du Sud ou d’Amérique centrale représentent pour nous un véritable danger. D’abord parce que nous ne savons pas si elles ne sont pas infestées de pesticides. Mais aussi parce que ces ignames sont également plantées avec leurs parasites en Guadeloupe. Nous étions déjà arrivés à l’autosuffisance pour l’igname, mais nos variétés ont été infestées. Nous sommes repartis en marche arrière. Nous produisons aussi des christophines, des aubergines, des melons, des pastèques, des laitues. Mais nous ne sommes qu’au début d’un cycle. L’important c’est d’avoir compris qu’il est indispensable de produire sur place ce que nous mangeons.

FABRICE DE REYNAL

» Favoriser le produit local quand il est en quantité et en qualité «

Le Courrier de Guadeloupe : L’autonomie alimentaire, un mythe, une utopie ou un projet raisonnablement envisageable ?

Fabrice de Reynal : On ne pourra jamais être totalement autonome sur l’ensemble des produits de consommation courante. Cependant il y a de nombreux fruits et produits d’élevage qui peuvent être suffisamment développés pour que la production locale pourvoie aux besoins de la population. Pour cela, des politiques de structuration sont mises en place. Quand tout ce travail de structuration sera fait et que la production pourra prétendre à un approvisionnement constant notamment de la grande distribution, on pourra envisager une autonomie alimentaire.

L’autonomie alimentaire, un mythe, une utopie ou un projet raisonnablement envisageable ?

On ne pourra jamais être totalement autonome sur l’ensemble des produits de consommation courante. Cependant il y a de nombreux fruits et produits d’élevage qui peuvent être suffisamment développés pour que la production locale pourvoie aux besoins de la population. Pour cela, des politiques de structuration sont mises en place. Quand tout ce travail de structuration sera fait et que la production pourra prétendre à un approvisionnement constant notamment de la grande distribution, on pourra envisager une autonomie alimentaire.

Quelles politiques et mesure sont actuellement instaurées dans ce sens ?

Les structures comme Iguavie et plus récemment Iguaflhor intègrent tous les maillons de la chaîne d’une filière. C’est ainsi que nous avons le plus de chance d’en augmenter les rendements. Mais ça, c’est quelque chose qui se fait dans le temps. Pour l’instant ce que nous faisons c’est de mettre des mesures en place pour faire correspondre le produit au goût du consommateur final afin qu’il le choisisse plutôt que le produit d’importation. Cela implique de faire des efforts sur la communication et de jouer la carte du rapport qualité prix parce qu’il est évident que les prix sont en défaveur de nos produits alors que la qualité fait plutôt pencher la balance du côté du produit local. Un observatoire des produits et des prix sera bientôt créé pour permettre de mieux profiler le marché et être plus efficace.

Parlez-nous un peu d’Iguaflhor et comment vous articuler vos deux casquettes ?

Iguavie a servi d’exemple et d’inspiration à Iguaflhor notamment parce que l’on a vu que structurer était en effet la solution pour une filière en meilleure santé, car chaque maillon est accompagné et aidé pour que l’objectif général d’augmenter la productivité soit atteint. L’exemple a inspiré par la suite Iguaflhor né en 2010 et dont je suis le président. La structure rassemble les producteurs, transformateurs, distributeurs. L’ensemble des acteurs n’est pas présent mais tous les corps de métiers sont représentés. En tant que directeur des magasins Carrefour, la politique est de favoriser le produit local lorsqu’il est présent en quantité suffisante pour alimenter l’ensemble du réseau.

Osons la souveraineté alimentaire en quantité et en qualité !

CONTRIBUTION

Osons la souveraineté alimentaire en quantité et en qualité !

Maître de conférences en économie – UAG

Durant les années cinquante et 60, la revendication souverainiste n’a cessé d’agiter la Guadeloupe. Fondamentalement une telle aspiration ne peut se concevoir sans souveraineté alimentaire. De fait, à partir des années soixante-dix, l’arme chimique de pollution durable a été utilisée. Par le biais des pesticides, en effet, ce sont les 4 piliers de la souveraineté alimentaire – la terre, l’eau, l’agriculture et la pêche – qui ont été systématiquement sabordés.

Quelles alternatives ?

L’État français et le lobby de l’import/export nous proposent de renoncer à notre autosuffisance alimentaire en souscrivant à un grand projet de port en eau profonde qui mettrait un terme au développement de la production locale en nous apportant à moindres coûts toutes les denrées dont nous pourrions rêver. Par ailleurs, nombre de souverainistes (les partisans d’un changement politique : autonomistes, indépendantistes, nationalistes ou internationalistes, ou fraction de la bourgeoisie » nationale « , de droite ou de gauche, porteuse d’une revendication d’indépendance économique, avec statu quo politique) refusent de tenir compte de la pollution par les pesticides qui hypothèque tant notre secteur primaire. Le discours sur la dangerosité de la pollution est alors considéré comme politiquement ou économiquement incorrect. Au nom d’une certaine conception du nationalisme, certains peuvent même manifester une sorte de syndrome analogue à celui de Fukushima (décision de relever les seuils de radiations admissibles dans les aliments, pour sauver la production locale) en promouvant la consommation de » produits pays » contaminés pour sauver l’agriculture locale ; d’autres demandent le relèvement des tolérances officielles de contaminants. Que l’on adosse ou non la revendication de souveraineté alimentaire au changement de statut politique, des dispositions doivent être prises pour lutter contre la contamination de notre environnement par les pesticides et promouvoir une agriculture durable pourvoyeuse d’emplois productifs et de produits locaux sains.

Quelles alternatives ?

• Le Programme en 35 revendications (élaboré en en 2009 et 2010 par le groupe Environnement du LKP) pour lutter contre la pollution/contamination au chlordécone. Ce programme demeure d’une très grande actualité.

• Le Système de traçabilité interne des pesticides au GIE Sud Basse-Terre qui pourrait constituer la base d’une charte de tous les producteurs agricoles de Guadeloupe.

• Les douze axes d’un cahier des charges pour la traçabilité alimentaire des pesticides, document réalisé en août 2012 par un Liyannaj ad hoc.

DERRIÈRE LES FOURNEAUX

Chef Joël Kichenin : priorité au terroir

Cette fin d’année sera marquée par un retour à la promotion des produits locaux de la Guadeloupe par le biais du concours Talents Gourmands. L’opération, ficelée par le Crédit Agricole – soucieux d’illustrer ses valeurs de proximité et d’utilité – englobe toutes les régions, la Guadeloupe se chargeant de représenter les DOM. L’objectif : permettre un effet d’entraînement pour les filières agricoles par un cheminement du champ à l’assiette en mettant en relation tous les acteurs. Joël Kichenin, médaillé d’argent du tourisme en 2007 a été repéré directement par le siège national du Crédit Agricole en raison de son implication par sa cuisine à mettre en valeur les produits du terroir. » La plupart des restaurants gastronomiques en Guadeloupe préfèrent passer des commandes et importer leurs produits. Personnellement, j’ai fait le choix des marchés et de la consommation locale selon les saisons. C’est un choix vertueux économiquement mais aussi pour le développement de nos filières agricoles. Sur les marchés de Sainte-Anne, Saint-François et du Moule, des marchandes m’attendent et me livrent des commandes spéciales que j’ai passées avec une très belle qualité de produit. » Ce choix permet aussi de proposer des goûts particuliers et jusque-là peu exploités. » Les pêcheurs connaissent les produits et aiment travailler avec les restaurants. Je cuisine le poisson-lion depuis longtemps, et j’ai d’ailleurs été critiqué pour cela. Maintenant qu’il est autorisé, c’est une nouvelle saveur qui va être découverte. Je suis aussi en relation avec les filières halieutiques telles que le syndicat des producteurs aquacoles de Guadeloupe (SIPAGUA) pour être fourni en rouget créole ou en Loup Caraïbe. » Pour les agriculteurs les restaurateurs sont des partenaires de choix, en raison de leurs besoins constants mais aussi parce qu’ils constituent une très bonne publicité. Ceux-ci n’hésitent d’ailleurs pas à planter spécialement pour certaines tables. » J’ai des accords avec des agriculteurs qui m’ont réservé des surfaces et qui plantent en fonction de mes besoins, en cultures maraîchères mais aussi en épices. » Toutefois, un tel fonctionnement n’est pas un automatisme chez la majorité des restaurateurs guadeloupéens qui pensent encore ménager les coûts en utilisant les surgelés et les conserves. Une réalité que le concours Talents Gourmands va peut-être changer.

La filière viande encore en mutation

Au même titre que les filières végétales, l’élevage s’organise aussi en interprofessions notamment par l’IGUAVIE et Cap Viande. Elles n’enregistrent cependant pas les mêmes avancées que les produits maraîchers. Deux obstacles majeurs : d’abord la taille assez réduite des cheptels, mais aussi et surtout la conception même de l’élevage en Guadeloupe. Peu d’éleveurs s’inscrivent dans un cycle de suivi de l’animal afin de gérer la qualité de la viande. Le bœuf est resté une épargne sur pattes sacrifiées an cas de besoin de liquidités. À cela s’ajoutent les dysfonctionnements récurrents des abattoirs de Guadeloupe. Des facteurs négatifs qui ont conduit à une baisse drastique de la production de viande depuis dix ans et à l’augmentation de la dépendance envers les produits importés.

2012, année du protectionnisme

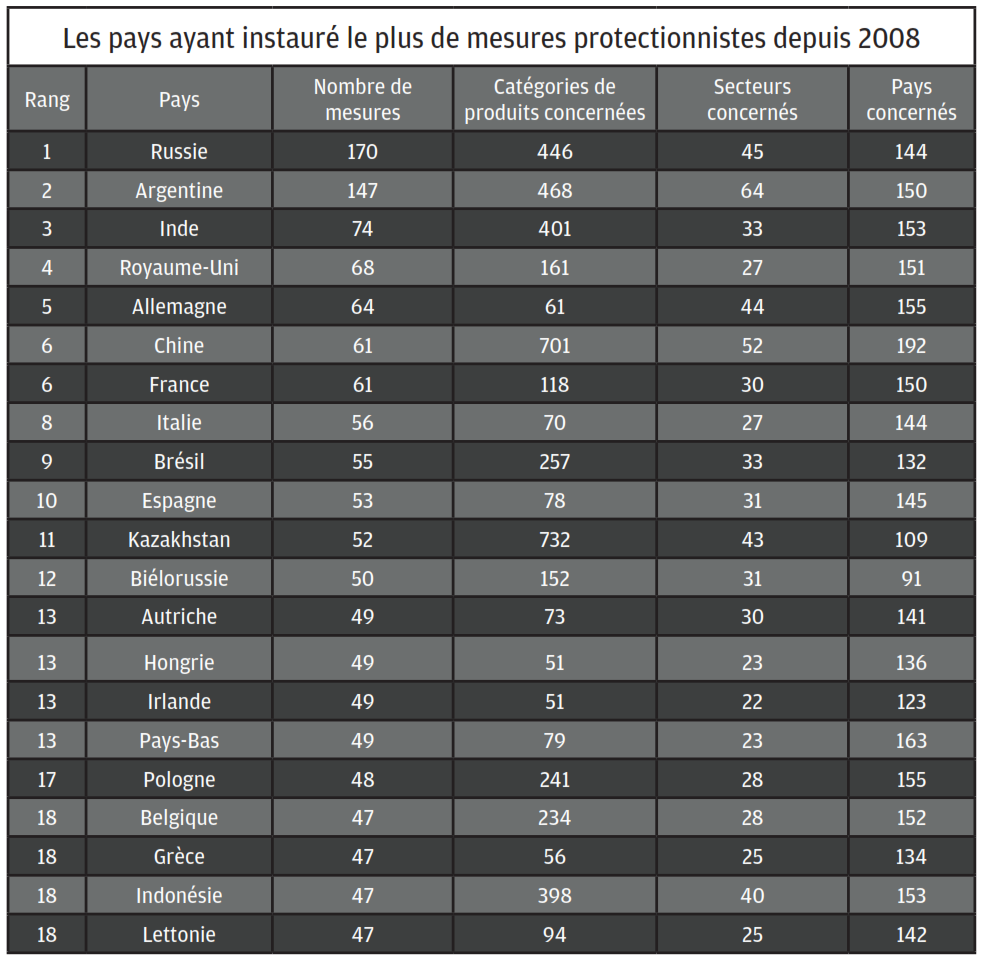

Les États-Unis, l’Union européenne et jusqu’à la Chine ont été particulièrement frileux sur le plan économique en 2012. Le libéralisme, grand alibi de ces économies toutes-puissantes pour justifier leur agressivité sur les marchés internationaux, en a pris un grand coup. Le principe du libéralisme est la libre circulation des marchandises, et ce sans aucune intervention des pays receveurs pour favoriser leur propre produit et se protéger face à la solidarité des marchés lors d’une crise. Pour autant en 2012, après plus de 4 années de crise, l’Union européenne a tiré la sonnette d’alarme devant les 2 500 mesures de restriction au commerce international prises depuis 2008 selon les chiffres du Global Trode alerte, organisme qui recense les mesures affectant les règles commerciales. L’année 2012 en compte à elle seule plus de 150.

Les 10 libéraux les plus frileux

Dans les pays recensés pour protectionnisme, le haut du tableau est squatté par les pays les plus libéraux. Il y a également quelques émergents qui tentent avec ces mesures de garder leur position de pays en plein essor économique. L’Argentine et l’Inde se sont donc montrées particulièrement prévenantes en protégeant leurs intérêts. Ils occupent respectivement la seconde et troisième place de ce classement établi par le Global Trade Alerte. Si la Russie reste la championne du protectionnisme avec 1702 mesures prises, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, France, Italie, Brésil et Espagne complète ce tableau des dix pays les plus frileux, ce qui n’a pas empêché certains de sombrer dans un marasme économique et d’en arriver aux mesures d’austérité.

Le foncier agricole : encore les pieds dans la boue

Les Groupements fonciers agricoles (GFA) sont des sociétés civiles particulières à l’agriculture. Elles ont été créées à la fin des années soixante-dix lors de la seconde réforme foncière. Ils entendent limiter le morcellement successoral des terres et la spéculation privée par déclassement pour protéger le capital agricole d’une zone. Les GFA sont composées d’un capital social constitué à 60 % de la Société d’Épargne Foncière Agricole de la Guadeloupe (SAFER) – elle-même créée par la mutualisation des fonds de la caisse nationale du Crédit Agricole et du Conseil Général – et à 40 % de la participation des attributaires de parcelles bénéficiant du statut de fermier qui y est lié par un bail à long terme de 18 ans renouvelable par période de 6 ans. Ces dispositions permettent à l’exploitant de gérer sa parcelle jusqu’à la retraite. À ce nouveau système est accoté un dispositif d’accompagnement de l’agriculteur par des visites de techniciens qualifiés et une formation continue aux nouvelles techniques de cultures. L’association des deux méthodes aurait permis aux 38 GFA de Guadeloupe d’arriver à optimiser les productions tout en poussant les agriculteurs à la diversification par un ratio de 60 % de canne et le reste est laissé à l’ancienne agriculture vivrière. Pourtant, le système souffre de quelques couacs. » Il y a des problèmes d’organisation dans les GFA, avec un réel manque de suivi des exploitants concernés. Conséquence, certaines parcelles ne sont occupées que par la canne. » regrette Jean Théodore exploitant agricole président du SICAPAG. À ce problème d’orientation des cultures s’ajouterait un manque de coordination entre les GFA pour mieux gérer les choix de production et parfois un abandon des parcelles par des agriculteurs endettés par leurs achats et qui incapables de rentabiliser leurs productions reviennent au travail salarié et sous-louent les parcelles.

La filière végétale vigoureuse et organisée

En dépit de son statut d’impératrice indétrônable, la canne à sucre, reste une culture spacio-phage et peu rentable surtout dans un système ou les parcelles sont fortement morcelées. Miser sur des cultures récoltables plusieurs fois dans l’année est crucial. Le Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement Insulaire (POSEI) pensé par l’Union Européenne pour les régions ultrapériphériques et mettant en place des aides couvrant les coûts supplémentaires causés par les particularismes de l’agriculture en insularité a joué un rôle déterminant. En accordant 275 euros de plus par tonnes produites avec une prime de 13 euros sur le transport, elles ont permis, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la naissance de Société d’Intérêt Collectif Agricole chargées de gérer des installations d’équipement à disposition des professionnels ou des particuliers. La SICAPAG, avec une production de près de 7 000 tonnes de fruits et produits maraîchers par an en fait partie. La société, se charge de la distribution des produits chez des partenaires tels que les cantines, les vendeurs ambulants mais aussi aux agro-transformateurs. Les recettes sont ensuite reversées aux exploitants. Mieux, ces sociétés sont un lieu d’échange de compétences et de solidarité entre les exploitants qui ne sont plus seuls face à leurs problèmes. » Les choses ne sont pas encore parfaites, mais du côté de la filière végétale, la Guadeloupe peut se permettre une souveraineté alimentaire. Les cultures affaiblies par le chlordécone ont été redirigées en Grande-terre et sur Marie Galante » explique Stéphane Soubdhan cadre administratif au pôle foncier de la Chambre d’Agriculture. Toutefois, la distribution doit encore être assise. La grande distribution, quoique volontaire à mettre en valeur les produits locaux se montrent encore trop agressifs sur les prix. » J’ai abandonné ce secteur car les négociateurs veulent faire ton prix et c’est prendre ou à laisser. » selon un jeune agriculteur, producteur d’ananas.

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.