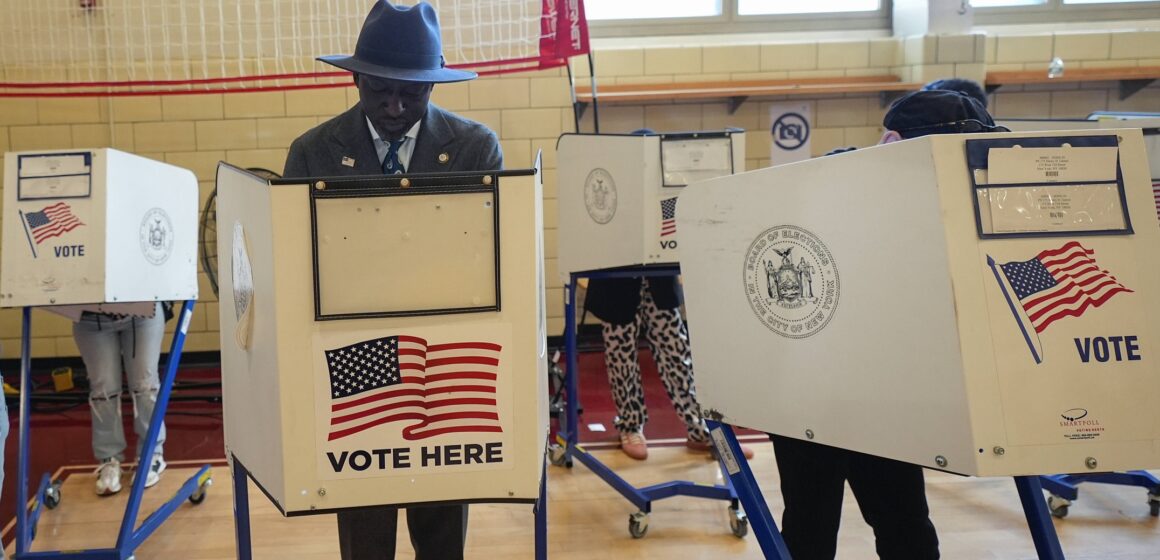

Aujourd’hui, les États-Unis sont en ébullition. Des millions d’électeurs se dirigent vers les urnes pour un scrutin présidentiel d’une portée mondiale, opposant la vice-présidente démocrate Kamala Harris à l’ex-président républicain Donald Trump. Ce mardi 5 novembre, de la Pennsylvanie au Texas, en passant par la Californie, l’Amérique se divise sur des questions clés : immigration, fiscalité, sécurité, et tant d’autres, avec une intensité rarement atteinte.

Les premiers bureaux de vote, ceux de la côte est, ont ouvert à 6 heures heure locale (soit 7 heures en Guadeloupe). Le suspense reste entier quant au vainqueur, et les premiers résultats commenceront à tomber vers 19h-20h en Guadeloupe, offrant un aperçu de l’issue de cette campagne sous haute tension, qui pourrait basculer dans la violence, selon certains observateurs. Deux visions diamétralement opposées se font face pour décider du futur de la première puissance mondiale – et, de manière indirecte, du monde entier.

Kamala Harris et Donald Trump, aux antipodes

À 60 ans, Kamala Harris pourrait devenir la première femme à présider les États-Unis, succédant au président vieillissant Joe Biden, dont elle a repris le flambeau en juillet. L’ancienne procureure de Californie, tenace et résolue, a su s’imposer comme une figure centrale des démocrates et promet de poursuivre les réformes progressistes engagées par Biden.

Face à elle, Donald Trump, 78 ans, signe un retour surprenant. Après avoir quitté la Maison-Blanche en 2021 au terme d’un mandat controversé, émaillé de deux procédures de destitution et de démêlés judiciaires, le magnat républicain n’a jamais vraiment quitté la scène politique. Deux tentatives d’assassinat contre lui pendant cette campagne n’ont fait que renforcer son discours, mobilisant sa base sur des thèmes clivants. Le fossé entre Harris et Trump est large, et quelques milliers de voix dans des États dits « pivots » pourraient bien déterminer l’issue de cette élection tendue.

Une économie en question

Après plusieurs années de forte inflation, les Américains s’inquiètent de leur pouvoir d’achat. Chacun des candidats offre des solutions radicalement opposées. Trump, connu pour ses réformes fiscales en faveur des plus riches et des entreprises, envisage des droits de douane de 10 % sur les importations pour financer de nouvelles baisses d’impôts. Il veut faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies, un projet ambitieux pour séduire les investisseurs.

Kamala Harris, elle, axe son programme sur le soutien à la classe moyenne, qu’elle veut dynamiser via une « économie des possibles ». Elle promet un crédit d’impôt à la naissance, une aide à l’accession à la propriété, et des facilités pour la création d’entreprises. Ses propositions se veulent plus inclusives, adressées à une population de travailleurs de plus en plus fragilisée par l’inflation.

L’immigration brûlante

L’immigration est au cœur des préoccupations, surtout pour Trump, qui décrit la situation comme une « invasion » menaçant le « sang de l’Amérique ». Ce discours a trouvé un large écho auprès de sa base, et il promet une opération d’expulsion de migrants sans précédent dans l’histoire américaine. Reprenant l’idée de construire un mur le long de la frontière mexicaine, il affirme que cela est nécessaire pour défendre le pays.

Kamala Harris, bien que consciente de la montée des entrées illégales, adopte une approche plus nuancée. Elle soutient le durcissement de la politique migratoire de Biden, tout en prônant des solutions concrètes, comme le financement de barrières physiques. La vice-présidente s’engage à gérer les flux migratoires fermement, mais avec des « conséquences proportionnées » pour les migrants.

Avortement : une question déchirante

Le droit à l’avortement, sujet particulièrement sensible, pourrait mobiliser de nombreux électeurs, notamment des femmes, et jouer en faveur de Kamala Harris. Depuis que la Cour suprême a révoqué l’arrêt Roe v. Wade en 2022, chaque État est libre de légiférer sur la question, et vingt d’entre eux ont déjà imposé des restrictions. Harris, qui fait de cette cause un pilier de sa campagne, souhaite inscrire dans la loi fédérale un droit à l’avortement basé sur l’arrêt Roe v. Wade.

De son côté, Donald Trump, qui se félicite d’avoir redonné aux États le contrôle de cette question, demeure ambigu. Tout en se disant fier de la décision de la Cour suprême, il évoque que certains États « sont allés trop loin » et promet une position « formidable pour les femmes », mais sans préciser davantage, ce qui alimente la méfiance chez certains électeurs.

Politique étrangère : des visions si divergentes

Avec la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient, les choix des États-Unis sur la scène internationale sont observés de près. Trump, qui dénonce la baisse du respect de l’Amérique à l’international, promet de résoudre les conflits sans perdre de temps, sans pour autant détailler ses solutions. Il critique également le soutien militaire apporté à l’Ukraine, jugé trop coûteux.

Kamala Harris prend le contre-pied : elle réaffirme l’engagement de Washington aux côtés de l’Ukraine et insiste sur son refus de coopérer avec des régimes dictatoriaux. Sa vice-présidence a affiché une position équilibrée, appuyant Israël tout en soulignant la souffrance des Palestiniens. Ce positionnement vise à rassembler un électorat sensible aux droits humains et à la diplomatie.

Climat : fossé entre climato-scepticisme et écologisme

Sur le plan environnemental, les candidats proposent des politiques diamétralement opposées. Trump, climato-sceptique, envisage d’annuler les subventions aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, ainsi que de « forer à tout va ». Il a également promis de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris, engagement clé en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Harris, fervente défenseure des initiatives écologiques, prévoit de prolonger le « Inflation Reduction Act », la loi de transition énergétique de Biden. Elle a aussi soutenu le « Green New Deal », un programme ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et promet de maintenir les États-Unis comme leaders mondiaux de la lutte contre le changement climatique.

Un système électoral unique

Aux États-Unis, l’élection présidentielle se joue par suffrage indirect. Ce sont 538 grands électeurs qui désigneront le prochain président, et il en faut 270 pour gagner. Ce mécanisme implique que certains États, comme la Floride, le Texas ou la Pennsylvanie, deviennent des champs de bataille féroces. Dans ces « États pivots », Harris et Trump ont intensifié leurs campagnes, sachant que le basculement de l’un ou l’autre pourrait déterminer l’issue.

À mesure que les bureaux de vote se ferment, de l’Est à l’Ouest, l’Amérique, ainsi que le monde entier, retient son souffle en attendant les résultats.

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.