Une personne sur quatre. C’est la proportion d’adultes guadeloupéens qui a suivi une formation en 2022. Ce chiffre, tiré de la dernière Enquête formation tout au long de la vie de l’Insee publiée ce 13 novembre semble à première vue positif. Mais la formation professionnelle est aussi le miroir de profonds déséquilibres et inégalités sociales, économiques et territoriales.

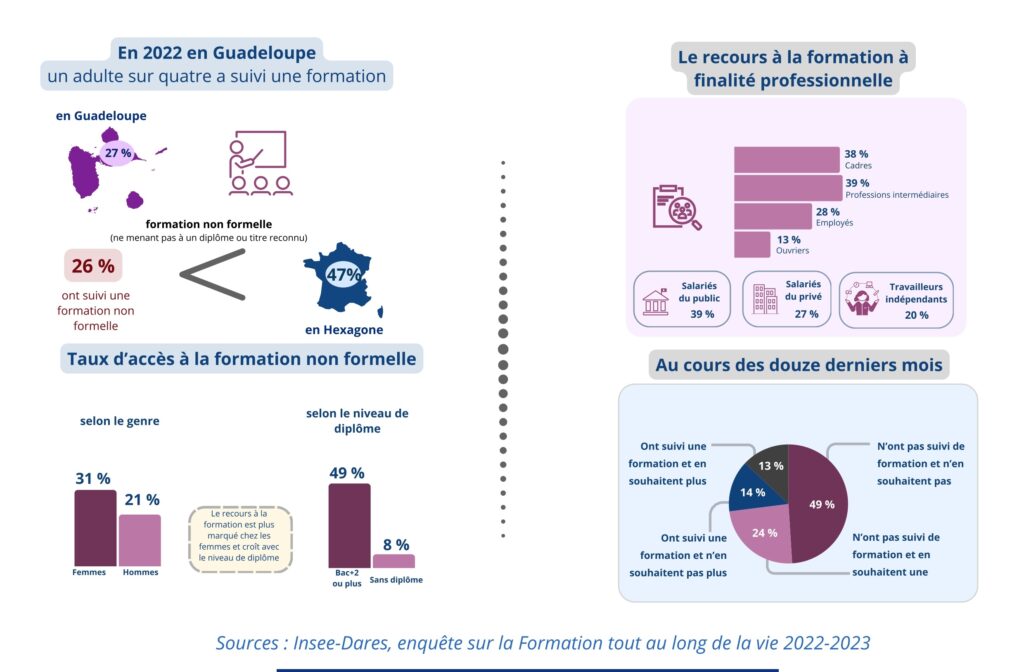

Avec 27 % de sa population adulte formée, la Guadeloupe se situe très loin derrière l’Hexagone et ses 47 %. Cet écart de 20 points n’est pas qu’une différence statistique. Il traduit un retard structurel en matière d’investissement dans le capital humain. Alors que la formation tout au long de la vie est présentée comme un pilier de l’employabilité et de l’adaptation aux mutations économiques, la Guadeloupe apparaît durablement à la traîne.

Les personnes déjà diplômées (49 % des bacs + 2 formés) et celles qui bénéficient d’un emploi stable accèdent beaucoup plus facilement à la formation que les publics qui en auraient le plus besoin : les non-diplômés (seulement 8 % formés), les chômeurs et les ouvriers (13 %).

Les plus favorisés capitalisent davantage de compétences, renforcent leur position sur le marché du travail, tandis que les moins qualifiés voient leurs chances de progression ou de reconversion s’amenuiser. En clair, « la connaissance appelle la connaissance », ou son équivalent plus imagé « pli ou chiré pli chyen chiréw ».

Le travail, amplificateur des écarts

Le clivage est tout aussi marqué au sein du monde professionnel. Le secteur public forme près de 40 % de ses effectifs, contre seulement 27 % dans le privé. Par ailleurs la taille de l’entreprise est un facteur déterminant : on entre dans une logique de « formation à deux vitesses », où les salariés des grandes structures (plus de 250 salariés) ont un accès privilégié (51 %), tandis que ceux des petites entreprises (moins de 10 salariés) se heurtent à des limitations importantes (15 %).

Autre chiffre marquant livré par l’Insee : les Guadeloupéennes sont plus formées que les hommes (31 % contre 21 %). Ce phénomène, inverse de celui observé dans l’Hexagone, pourrait s’expliquer par une « stratégie de contournement ». Plus diplômées mais confrontées à une insertion professionnelle plus difficile et à des responsabilités familiales plus lourdes, les femmes semblent utiliser la formation comme un levier pour maintenir ou améliorer leur employabilité dans un marché du travail défavorable.

Enfin, l’étude pointe un frein majeur au développement de la formation : le désintérêt. Près de deux adultes sur trois (63 %) déclarent ne pas souhaiter se former. Et pour l’autre tiers qui le souhaiterait, les obstacles sont nombreux : manque de temps, absence de formations adaptées aux besoins locaux et charges familiales.

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.