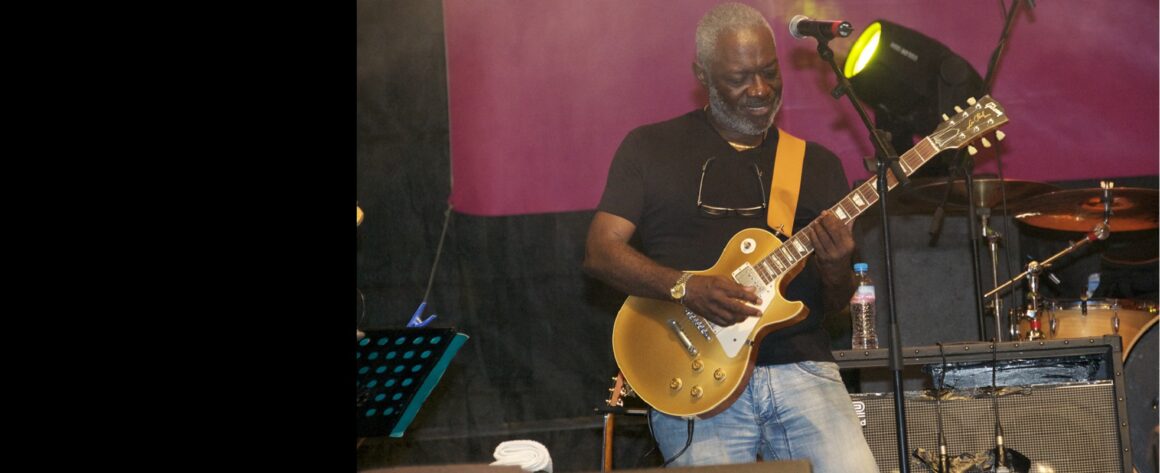

Depuis l’annonce du décès de Jacob F. Desvarieux le 30 juillet, la Guadeloupe pleure un fils. Le monde et la musique perdent un prodige. Portrait d’un professionnel qui pendant 49 ans a peaufiné un style et hisser son art à un rang majeur.

Dernier trimestre 1984, assis à la table de mixage du studio ‘Plus XXX’, Jacob Félix Desvarieux, guitariste du groupe Kassav’ met la dernière touche aux prises de son d’un morceau particulièrement délicat. Celui-ci s’apprête à devenir l’emblème d’une musique qui, à cette heure, ne s’appelle pas encore zouk. Une question taraude les participants de cette séance nocturne : Quelle ligne de basse jouer afin que celle-ci porte la musique sans paraître, ni trop complexe, ni trop envahissante ? Après maints essais divers, Georges Décimus, à ce trait de génie : Et si tout simplement, les notes de cette basse se contentaient, sans fioritures aucune de jouer sur les temps ? Simple, efficace et redoutablement innovante, cette basse rappelle et traduit d’un sol unique et profond celles des gros fûts des groupes de carnaval des faubourgs de Pointe-à-Pitre. Sitôt l’album paru, il répand sur le monde un médicament saveur tropicale nouvelle, le zouk. Ainsi, “Zouk-la sé sèl médikaman nou ni”, marque le début de la consécration pour Jacob Desvarieux. Un succès ? Non, une révolution portée par une jeunesse heureuse de renouer avec son moi profond culturel. Une révolution à tous les étages. Nouvelle conception de la musique, nouveaux style de textes, nouvelles technologies, nouveau son. Un premier disque d’or (plus de 100 000 exemplaires vendus) vient couronner ces nuits blanches passées au chevet d’un album magistral. Ce disque, signé par le tandem Jacob Desvarieux / Georges Décimus ira jusqu’à chatouiller les oreilles d’un certain Miles Davis. Mais derrière tout cela, se cache un métier, celui de réalisateur artistique. Un poste qui requiert des oreilles en or, toujours dans la prospective. Être réalisateur artistique, c’est être tout à la fois, musicien, arrangeur, ingénieur du son et manageur. C’est surtout être un bon négociateur. C’est au Sénégal que le jeune Jacob montre ses aptitudes à cette discipline. Il se retrouve au milieu d’une bande de gamins de son âge. Déjà certains révèlent leurs premiers talents à la guitare. Le petit Jacob ne sait pas en jouer. Il possède une bicyclette, que le plus talentueux de ses camarades veut lui emprunter. C’est d’accord dit-il, mais, en contrepartie, je veux que tu m’apprennes à jouer comme toi. Voilà le petit Jacob prêt à embrasser le monde. Le réalisateur, c’est celui qui porte en lui, et bien avant les autres, la vision globale du disque à venir et l’exploitation qui en découlera. C’est un alchimiste qui, derrière la version d’origine et ses sons parfois imparfaits sait reconnaître les pierres philosophales qui, sous sa patte, se transformeront en or. Le réalisateur, ou producteur comme disent les Américains, entend déjà vibrer en lui le son final après mixage et mastering. Et, afin de traduire musicalement les intentions de l’artiste, il sait à qui faire appel. Il constitue son équipe de travail en conséquence. Ceci à l’ire de faire grincer des dents le producteur qui doit signer le chèque final. Le réalisateur artistique veille à l’ambiance de travail. Cela doit rire, cela doit plaisanter, cela doit bien se restaurer pour une raison essentielle : la joie se ressent sur chacune des pistes d’un enregistrement. Or, qu’est-ce qu’un artiste sinon un marchand de bonheur ? Le réalisateur, c’est généralement un homme posé, d’humeur égale et de très bon conseil. C’est lui qui supervise la sélection finale des titres du disque à venir. À titre de comparaison, Quincy Jones, autre maître en la matière confiait avoir extrait les titres de l’album Thriller de Michael Jackson d’une liste de plus de deux cents titres. De celle-ci, il commença par en extraire 4, d’un tempo assez soutenu se disant : “Avec eux, nous tenons l’album. Reste à en trouver d’autres de vitesses moyennes et des balades pour équilibrer le tout”. C’est qu’un album est un savant dosage entre titres d’allures différentes. Dès l’enregistrement, il faut penser à l’usage final qui en sera fait, les concerts. Voilà pourquoi, sortir un album qui ne possède que des zouk-love, n’est d’aucun intérêt pour la scène. Le spectateur s’ennuierait au troisième morceau. Ce qu’il faut, ce sont des titres d’ouverture, généralement assez saccadés. D’autres, qui contrebalanceront les premiers, et prépareront le spectateur aux touches émotionnelles portées par les zouk-love et les ballades. Jacob Desvarieux veille à cet équilibre surtout sur le plan humain. Un album, c’est aussi cet équilibre. Jacob F. Desvarieux a pleine conscience qu’un album signé Kassav’ c’est savoir gérer les susceptibilités des uns et des autres. Quand un groupe a un interprète unique, c’est plus simple ; mais quand il en a 5, comment satisfaire à la mise en valeur de tous, sans nuire à la suite, les concerts, la mise en scène, le traitement final du son et de la lumière ? Un réalisateur ne perd pas de vue tous ces paramètres. Ses choix ne sont pas toujours aisés. Il doit veiller à l’équilibre de chaque œuvre. Il veille à leur garder leur authenticité. Et c’est ce qui rend ces hommes précieux et rares sur le marché. Pour Jacob Desvarieux, un bon morceau repose sur une idée simple. Une mélodie, son accompagnement et son texte, porté par une voix au caractère intéressant. “Ce qu’il y a de plus facile, c’est de faire un morceau compliqué. Maintenant un morceau simple, c’est tout autre chose”, disait-il. Un jour, alors qu’il esquisse les premiers rifs de guitare de ce qui deviendra le credo du zouk, Patrick Saint-Eloi débarque. À l’écoute de ses premières notes de guitare, il entonne spontanément : “Zouk-la sé sel médikaman nou ni”. Du tac au tac, Jacob répond : “ça, on garde !” Faire simple et efficace, voilà le secret. Aussi, en toute situation, le réalisateur doit trouver les mots justes pour convaincre. En dépit de tous les instruments sollicités, un morceau, doit respirer. Sur la piste de danse, le public doit trouver dans la mélodie de son cœur cet instant dépouillé de tout qu’il peut savourer à deux. Voilà pourquoi, au risque de déplaire, le réalisateur doit souvent faire les choix utiles. Sur trois pistes de claviers, il peut ne devoir en retenir qu’une. Il peut noyer la deuxième piste de guitare dans l’ensemble afin qu’elle soutienne sans polluer l’effet d’ensemble. C’est donc avec beaucoup de diplomatie, avec les mots utiles et justes que le réalisateur y parvient. L’artiste accepte de voir disparaître le super solo de guitare auquel il était si attaché, mais qui empêche au morceau de respirer. Le réalisateur peut décider de réagencer ou supprimer des parties trop complexes. Parfois, au besoin, il les remplace par des chœurs ou une partie de cuivres, ou encore, il laisse tout cela vide. D’autres fois, il peut purement supprimer un couplet qui rallonge sans apporter d’éléments nouveaux. Il peut même réveiller un parolier en pleine nuit afin qu’il change une partie de son texte que l’interprète, dans sa cabine chant, ne parvient pas à placer. C’est un technicien hors pair. De chœurs très simples il parvient à faire des merveilles, déjà par leur harmonisation, mais surtout par les effets qu’il y ajoute. Il innove et en joue autant que des instruments de musique. D’une simple phrase chantée, il obtient alors l’écho magnifique d’un “ou pèd fil-aw, fil-aw, fil-aw, fil-a…” Oui, c’est cet homme-orchestre que le monde de la musique vient de perdre. Celui qui à 16 ans de sa province marseillaise, après un séjour au Sénégal faisait ses premières armes avec les groupes “The Bad Grass” ou “Ozila”. En 1976, au sein du groupe Sweet Bananas il enregistre le titre “Bilboa” qui porte déjà en lui ce que deviendra le zouk sous la férule de l’artiste.

Toute ressemblance avec un certain “An nou alé” paru, sur un album zouk cette fois, est outrageusement voulue. On y retrouve, Philippe Drai, Christophe Zadire, et plus tard Jacques “Douglas” Mbida, c’est-à-dire l’équipe des premiers albums de Kassav’. Jacques “Douglas” Mbida confie que cette époque était très dure pour les musiciens qui se faisaient souvent arnaquer par des producteurs et les programmateurs radio véreux. Vivre de la musique c’était alors monter à Paris et faire le requin de studio. Ils le firent. Il fallait courir les contrats d’enregistrement. Sur cette époque, à ses débuts avec Kassav’, Jacob Desvarieux confiait : “Il arrivait que l’on joue sur des titres sans savoir pour qui on avait bossé. Ce n’est que quand le disque sortait qu’on pouvait se dire : Tiens, c’est pour untel que j’avais bossé”. Entre-temps, à Paris, le studio Davout était devenu le temple de la musique nègre. Les meilleurs musiciens de la scène black se croisaient là. Une aubaine pour le futur réalisateur artistique. C’est pendant cette période que Jacques “Douglas” Mbida et lui ont acquis leur savoir-faire en matière de techniques d’enregistrement. En 1979, ils étaient prêts pour l’aventure Kassav’. À la même époque, dans un autre studio, celui d’Europe 1, un homme se présentait à la responsable de programmation de la station. C’était Pierre-Edouard Décimus. Il avait en main le tout dernier album de son groupe, Les vikings de Guadeloupe. Sa question était simple : Que manque-t-il à notre musique pour qu’elle soit diffusée sur vos ondes au même titre que les autres ? En cinq minutes, la programmatrice aguerrie allait bouleverser la vision que l’homme avait de la réalisation d’un album. “La qualité sonore n’est pas au rendez-vous”, répondit-elle. “On voit que cela a été fait dans un petit studio. Ça manque de dynamique. Les musiciens ne sont pas coordonnés. Dans la même section de cuivre, certains sont en retard sur les autres…” Il faut dire qu’à la même époque, le marché antillo-guyanais était dominé par la musique haïtienne qui trustait les meilleures places. À titre d’exemple, au magasin de musique d’Henri Debs, un disque haïtien se vendait entre 35 et 45 francs contre seulement 15 francs en moyenne pour un bon orchestre du pays. Les meilleurs bals avaient pour tête d’affiche les meilleurs groupes haïtiens. La frustration était perceptible. La colère finit par gronder. Une association de musiciens venus de Martinique s’était montée. Elle entendait obtenir l’arrêt d’une diffusion massive de la musique haïtienne et la fin des bals compas. Invité à se joindre à cette fronde, Pierre-Edouard Décimus refusant toute censure de cette nature avait répondu : “Si je dois rivaliser avec Haïti, ce sera musicalement et non au moyen de sanctions”. Il faut dire que cette jeune génération de musiciens haïtiens avait tout compris avant les Antillo-Guyanais. Dès les années soixante-dix, ils avaient accès aux meilleurs studios d’enregistrement. Et pour ceux de la diaspora new-yorkaise, l’antre du compas, c’était le studio Power station où œuvrait un jeune ingénieur du son du nom de James Farber. À New York, les groupes phares de l’époque, s’appelaient Tabou Combo mais surtout Skah-Shah n° 1. Ce groupe, salué pour la qualité de ses compositions avait su s’attacher les services du musicien haïtien Dernst Emile, un maître en matière d’arrangements et de réalisation. La leçon retenue, il ne manquait plus au projet Kassav’ de l’appliquer. Mais où trouver cette perle rare antillaise, ce Dernst Emile et James Farber tout à la fois ? À Europe 1, au bout de cet échange, la programmatrice conclut : « Il y a un Antillais qui s’y connaît bien en réalisation. Il s’appelle Jacob Desvarieux. Il pourrait vous aider. Mais je dois vous le dire, son truc c’est plutôt le rock « . Après une première rencontre, Jacob Desvarieux confiait à Jacques “Douglas” Mbida, son copain de studio : “Je viens de rencontrer un type de la Guadeloupe. Il a un super projet. Il me demande de bosser avec eux. Je crois que ça va être super”. L’ancien clavier de Kassav’ décrit un homme fortement emballé à l’idée de donner à la musique de chez lui ses lettres de noblesse. Ainsi donc, au bout des premières années de recherche, tout était prêt. Le groupe Kassav’ pouvait enfin annoncer la couleur, d’une phrase énigmatique située à la fin du titre “Mwen di-w awa”. Elle dit “Brézilyen ja pòté-y ba yo. Jamayiken ja pòté-y ba yo. Antiyè ka-y pòté-y ba yo rigigip rigigip rigigip…” C’est alors tout l’art de combiner bonne musique et œuvre militante sans que l’un ne gêne l’autre. Beaucoup de titres du Kassav’ des premières années seront marqués de cette empreinte voulue par le réalisateur. Il en ressort que le projet Kassav’ répond à une mutation culturelle profonde. Il intervient à l’heure où la plupart des musiciens antillo-guyanais délaissent leur musique fondamentale au profit du compas ou de cadences apparentés. Et c’est alors qu’un groupe de musiciens guadeloupéens réinvestit tout ce qui chez nous est rejeté, dont le gwoka, le tambour senjan et nos vieilles légendes d’autrefois. Jacob Desvarieux particulièrement féru de nouvelles technologies fait basculer la musique antillo-guyanaise dans une nouvelle ère. Sous l’impulsion du trio qu’il constitue avec les frères Georges et Pierre-Edouard Décimus, il réécrit totalement le genre. Les instruments jouent en place. Les notes sont justes. La basse ne joue plus en mode direct cher au fondateur du compas direct, Nemours Jean-Baptiste, elle chante mendé, toumblack, kaladja… Les synthés prennent leur place. Les embryons de ce qui deviendra la boîte à rythme, naissent en Guadeloupe. Les cuivres se réécrivent, et les textes font remonter du tréfonds de notre passé un patrimoine culturel trop longtemps refoulé et désormais peint en lettres d’or. En pleine période de revendications nationalistes, le message fait mouche. Il touche la jeunesse des années quatre-vingt en plein cœur. Depuis 1979, peu de succès de la scène zouk ont échappé à la sagacité du réalisateur expert mais aussi très cher qui s’appelait Jacob F. Desvarieux. “Plus un enfant à la chance d’écouter des musiques différentes, et plus il a des chances de briller en tant que musicien” disait-il. Très grand fan du groupe “Earth Wind & Fire” ou du groupe “Chicago”, il a souvent été sollicité par des musiciens africains, mais également de la scène musicale française et internationale. “Il était le seul à pouvoir conduire une telle aventure”, dira Jacques “Douglas” Mbida. “Il était celui qui avait le langage pour négocier avec les responsables des maisons de disques, les organisateurs de spectacle, mais également les techniciens de studio. Cela nous a sauvés bien souvent”. Aujourd’hui, à l’heure où nous mettons sous presse, la Guadeloupe enterre un de ses fils multicartes qu’il sera très dur de remplacer. Il emporte avec lui l’époque hors du temps où les zoukeurs étaient rois et reines et avaient pleine conscience que leur musique est un engagement au bénéfice d’une communauté. La langue longtemps défendue par Kassav’ a été reniée au bénéfice du français. Le zouk s’est fait compas. Autant de pseudo-innovations qui ne sont que régressions et qui expliquent l’impasse actuelle dans laquelle se trouve cette musique. À voir ce qu’est devenu le zouk, il est légitime de se demander s’il pourrait y avoir une relève, un nouveau Jacob F. Desvarieux propre à prendre le relais. Salut l’artiste, tu nous manques déjà !

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.