À l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, l’Agence française anticorruption (AFA) publie ce lundi 9 décembre une étude portant sur 504 décisions de justice de première instance rendues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 portant sur des atteintes à la probité, correspondant à 489 affaires et 1 350 prévenus.

Bien que les décisions publiées ne soient pas toutes définitives et que les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence, l’analyse de l’AFA offre une photographie du fait corruptif en France tel qu’il apparaît devant les tribunaux. Un travail qui permet de mieux identifier, comprendre, analyser et donc prévenir ce fléau par définition caché et difficile à appréhender.

La corruption était l’infraction pénale la plus représentée dans les affaires jugées en première instance pour des atteintes à la probité en 2021 et 2022, suivie de celle de détournement de fonds ou de biens publics.

La corruption, active ou passive, est l’incrimination pénale la plus représentée, représentant 36,9 % des infractions et 29,2 % des affaires. La corruption des agents publics concerne 67,25 % des affaires, suivie par la corruption privée (24,56 %). La corruption liée aux élus publics (5,85 %) et la corruption liée à la justice (1,75 %) viennent ensuite.

Le détournement de fonds ou de biens publics représente 22,1 % des infractions et 26,4 % des affaires, le favoritisme 15,5 % des infractions et 18,3 % des affaires.

La prise illégale d’intérêts (conséquence de la gestion inadaptée d’un conflit d’intérêts qui aurait dû conduire à un déport ou une abstention de la personne concernée), le trafic d’influence (le fait de monnayer son influence pour peser sur une décision) et la concussion (la perception illicite d’argent par un fonctionnaire) arrivent ensuite, représentant respectivement 17,1 %, 5,8 % et 3,2 % des affaires.

Concernant le profil des prévenus, 79,7 % sont des hommes et 20,3 % des femmes. Sur le total, 30,1 % d’entre eux sont des agents publics, 23,2 % des dirigeants de société, 18 % des particuliers, 11,6 % des élus et 9,9 % des employés. Les personnes morales de droit privé (5,3 %) et les personnes morales de droit public (1,8 %) arrivent en fin.

Un peu plus de la moitié (51,6 %) des décisions de justice concernent le secteur public. Dans le détail, les collectivités territoriales concentrent près de la moitié des décisions de justice impliquant le secteur public, suivies des administrations centrales et déconcentrées de l’État (24,3 %), “avec une prédominance des services assurant des fonctions régaliennes”, telles que les forces de sécurité intérieure, la justice (administration pénitentiaire) et les finances publiques.

Manque de formations, manque d’outils de prévention, manque de blâmes citoyens, bâillonnement des cadres soucieux de la bonne marche des collectivités, faible pression du législateur, clientélisme important

Dans le secteur privé, les secteurs des activités spécialisées, scientifiques et techniques – activités juridiques et comptables, gestion, architecture, publicité et marchés publics – (15,4 % des décisions) et de la construction (14,5 %) sont les plus exposés aux atteintes à la probité.

Dans 71,7 % des cas, une condamnation a été prononcée. Dans 37,8 % des cas, les personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement seule. Dans 37,5 % des cas, le prévenu personne physique est condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende et dans 22 %, seule une amende est prononcée.

La Guadeloupe 7e département le plus corrompu

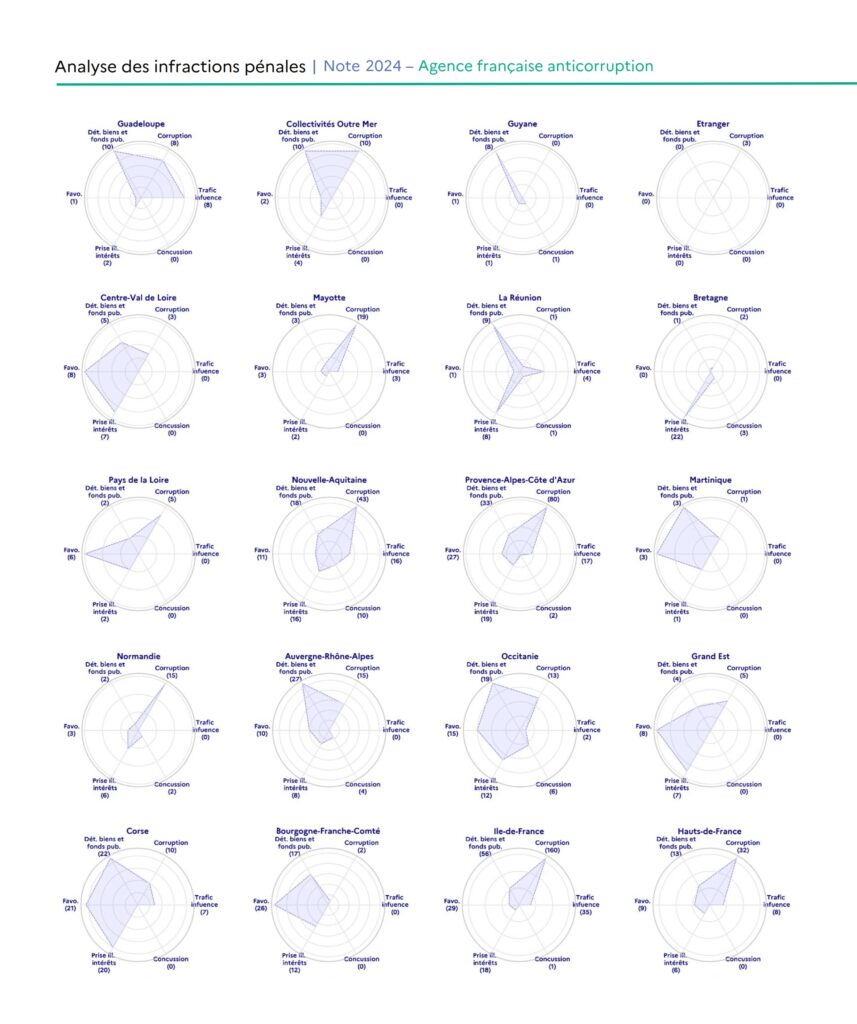

L’AFA a mis en page une visualisation sous forme de radar (graphique ci-dessous) qui met en évidence les typologies d’atteintes à la probité selon les territoires. En Guadeloupe, c’est l’incidence du détournement de fonds, de biens et de services publics qui est la plus forte. Elle est suivie par la corruption et le trafic d’influence qui occupent ex aequo les 2e et 3e rangs des infractions les plus poursuivies sur le territoire.

Cette cartographie a pu être réalisée à partir des données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Le SSMSI a publié le 21 mars 2024 les chiffres des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie entre 2016 à 2023. Les chiffres permettent d’établir des ratios rapportés à 100 000 habitants par an. Ils révèlent de fortes disparités autour d’une moyenne hexagonale de 8 infractions / 100 000 habitants. Parmi les départements les plus touchés, les territoires insulaires dominent largement.

En tête du classement des 106 départements et territoires français les plus atteints par la corruption, Saint-Barthélemy affiche un ratio qui culmine à 342 infractions pour 100 000 habitants en raison de la faible population de l’île, mais ce ratio correspond en réalité à un total de seulement 4 infractions. Saint-Martin suit avec un ratio de 73,75 infractions pour 100 000 habitants, soit 29 infractions recensées. Wallis-et-Futuna occupe la troisième place avec un ratio de 72,7 infractions pour 100 000 habitants, pour un total de 8 infractions.

Saint-Pierre-et-Miquelon enregistre un ratio de 68,8 infractions pour 100 000 habitants, avec également 4 infractions au total. La Corse se distingue par un ratio de 51 infractions pour 100 000 habitants, correspondant à 181 infractions enregistrées. En Polynésie française, le ratio est de 35,8 infractions pour 100 000 habitants, soit 101 infractions sur la période étudiée.

En Guadeloupe, on observe un ratio de 30,7 infractions pour 100 000 habitants, pour un total de 120 infractions. Mayotte suit avec un ratio de 26,8 infractions pour 100 000 habitants, correspondant à 86 infractions. Les Hautes-Alpes, seul département continental à figurer dans ce classement, affichent un ratio de 24,8 infractions pour 100 000 habitants, avec 35 infractions recensées. Enfin, la Guyane ferme ce classement avec un ratio de 24,3 infractions pour 100 000 habitants, pour un total de 82 infractions enregistrées.

La Guadeloupe apparaît comme le 7e territoire le plus corrompu de France, et le 1er des 5 DCOM devant Mayotte, la Guyane, la Réunion (173 infractions et un ratio de 19,5 / 100 000 habitants) et la Martinique (66 infractions et un ratio de 18,9 / 100 000 habitants).

Pierre-Yves Chicot, avocat et référent déontologue élus au Centre de gestion de la Guadeloupe, interrogé par Le courrier des maires sur la condamnation du président du conseil régional Ary Chalus en janvier 2024 a souligné que « même s’il a fait appel, on peut valablement penser que ce procès invite les candidats et/ou élus à être davantage vigilants. »

Manque de formations, manque d’outils de prévention, manque de blâmes citoyens, bâillonnement des cadres soucieux de la bonne marche des collectivités, faible pression du législateur, clientélisme important du fait de la proximité entre élus et électeurs, milieux économiques et associatifs, comptent parmi les facteurs qui expliquent les niveaux élevés de corruption et la diverse mise en œuvre des réglementations et du Code pénal dans les territoires ultramarins.

Poster un commentaire

Tu dois être connecté Poster un commentaire.